-

建学の精神

報恩感謝

勤労奉仕 -

教育目標

知、徳、体の調和のとれた心身ともに

健康で人間性豊かな

有為な人材を育成する。

教育方針

- 学習内容を精選し、基礎的、基本的な学習の徹底した指導によって、学力の充実を図る。

- 生徒の適性、能力に応じたコースや科目の選択を通して、行き届いた進路指導を行うと共に、 実践的な学力を養成する。

- 挨拶の励行等、人間としてのマナー・礼儀を重視し、規律ある生活習慣と態度を身につける。

- 部活動、特別活動を充実させ、健全な身体と進取の気性を養う。

スクール・ミッション

01存在意義

建学の精神「報恩感謝」「勤労奉仕」のもと、「人づくり」の理念をもち、有為な人材を輩出してきた伝統をもつ私立高校

02期待される社会的役割

地域社会との関わりのなかで、様々な角度から物事を考え、自ら行動し、挑戦し続ける姿勢を育み、国内外の幅広い分野で活躍できる人材を育成する学校

03目指すべき学校像

「質の高い授業」「探究的な学びの実践」「課外活動の充実」により、生徒の多様な個性と能力を伸長させ、国内外の幅広い分野で活躍できる人材を育成することで地域社会から信頼される学校

スクール・ポリシーについて

01グラデュエーション・ポリシー(育成を目指す資質・能力に関する方針)

北越高等学校はこれからの予測不能な時代において、地域社会や国際社会といったコミュニティの中で、社会全体の幸せを実現するために、他者と協力しながら、自らを高め、進取の気性をもって行動できる人材の育成を目標としています。このことを踏まえ、次のような資質・能力を育むことを目指します。

-

「礎」

あらゆる場面で人として成長していくために必要な力を育成します。

読解・・・文章を読み、理解する。資料を読み解く。

発信・・・自分の意見を持ち、他者に伝える。

自己肯定・・・自信を持ち、様々なことに挑戦する。 -

「共」

社会の一員として、多くの他者と関わっていくために必要な力を育成します。

傾聴・・・他者の話に耳を傾ける。

対話・・・他者を知る。自分を知ってもらう。

協働・・・他者と協力し、つくりあげる。 -

「探」

答えのない課題に向き合い創造していくために必要な力を育成します。

思考・・・様々な角度から物事を考える。

主体性・・・自分から行動する。

内省・・・活動を振り返る。自分の内面と向き合う。

02カリキュラム・ポリシー(教育課程の編成及び実施に関する方針)

- 各教科・科目においてICTを活用した授業で個々の学習状況を把握しながら基礎・基本の定着を図り、探究的な学びを通じて知的好奇心を喚起し、生徒が意欲的に学びに向かっていく中で多様な進路の実現を目指します。

- 体育祭や文化祭などの学校行事、研修旅行や、地域・大学などとの連携をはじめとする総合的な探究の時間を通じて、他者と協力しながら様々な課題に取り組み課題解決していく社会性を育みます。

- 部活動や地域活動などへの参加を奨励し、様々な経験を重ねていく中で視野を広げ、社会に貢献する意義を学ぶことを通じて、豊かな心を育みます。

03アドミッション・ポリシー(入学者の受入に関する方針)

- 基本的生活習慣が身についており、粘り強く物事に取り組もうとする意欲のある生徒。

- 社会の一員として、他者を尊重し、協働して物事に取り組む姿勢と行動力のある生徒。

- 好奇心を持ち、本校に入学後も様々なことに積極的にチャレンジする気概のある生徒。

北越の育てたい生徒像

-

社会との関わりの中で、

自他の幸せと成長のために、

自ら行動できる人 -

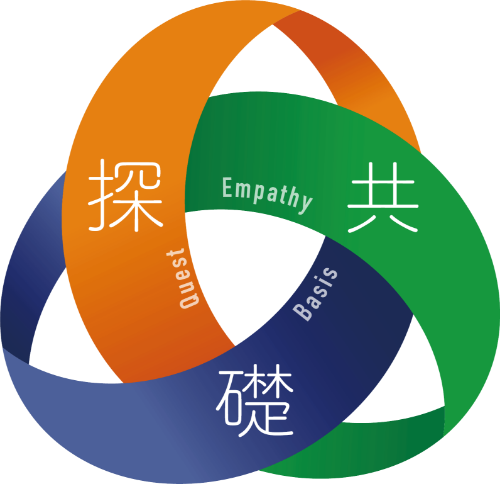

変化の激しい時代を生き抜くために、北越高校は、地域や国を超えて活躍する人材を育成していきます。このような人材を育てるために、「礎」「共」「探」という3つの力を、学校生活を通じて、身につけていきます。

-

「礎(Basis)」は基礎の「礎」です。

生徒が成長していくうえで、大きな原動力となる力を身につけます。KEYWORDS

「発信」

自分の意見を持ち、他者に伝える。「読解」

文章を読み、理解する。資料を読み解く。「自己肯定」

自信を持ち、様々なことに挑戦する。 -

「共(Empathy)」は共感力の「共」です。

多様化する価値観を受け容れ、社会の一員として、多くの他者と関わっていくために必要な力を身につけます。KEYWORDS

「傾聴」

他者の話に耳を傾ける。「対話」

他者を知る。自分を知ってもらう。「協働」

他者と協力し、つくりあげる。 -

「探(Quest)」は探求力の「探」です。

予測不能なこれからの社会において、答えのない課題に向き合うために必要な力を身につけます。KEYWORDS

「思考」

様々な角度から物事を考える。「主体性」

自分から行動する。「内省」

活動を振り返る。自分の内面と向き合う。

-

理事長あいさつ

-

理事長和田 晋弥

北越高等学校は、その前身となる北越商業学校を母体とし、昭和11(1936)年に創立した。学校創立は和田喜一郎の発意によるものであり、今日の自分があるのは世の中のお陰であるとして、社会のご恩に報いたいとの熱き思いを、教育者であり後に初代校長となる高橋林吉氏へ伝えたことに端を発している。

この二人の創設者の尽力により、新潟市沼垂流作場(当時)に校舎が創建され、建学の精神に「報恩感謝 勤労奉仕」を掲げ、昭和・平成・令和の時代を通じて、本校は前途ある若者の教育及び人材育成に当たってきた。

第二次世界大戦後、北越商業高等学校として歴史を重ねてきた本校は、昭和38(1963)年に現在地に校舎を移転、昭和59(1984)年には北越高等学校と改称し、平成22(2010)年には当地で現在の校舎に改築した。その後も、教育環境の変化に対応して施設設備の更新を図りながら教育活動の充実に努めている。令和4(2022)年には、鳥屋野潟の南西部に位置する、敷地26,560平方メートル(8,048坪)の第二グラウンドに野球場が竣工した。

このように、本校は幾多の変遷を経て、今日まで約36,000人の卒業生を輩出している。本校を巣立った多くの卒業生が、建学の精神を体現するべく、国内外で活躍するとともに、地域社会の有為な形成者として各分野で活躍しており、このことは同窓生並びに在校生の大きな励みともなっている。今年度は、486人の新入生を迎え、100人を超える教職員の指導のもと、学習活動はもとより、部活動や生徒会活動、学校行事などに熱心に取り組んでいる。

現代社会は、情報社会の高度化や、国際化・少子高齢化の進展などにより、めまぐるしく変化している。こうした社会を生きる若者が、責任ある選択に基づき主体的に行動するためには、諸事象を多角的・多面的にとらえ、課題の発見とその解決に向けて粘り強く考える態度が求められる。新たな時代における国内外の諸課題の解決には、若者の「未来を切り拓く力」が欠かせない。その点からも、学校教育の重要性は一層高まっているものと考える。

北越高等学校は、教育活動を通じて社会に貢献することを目的として創立された学校である。社会の変化とともに、次代を担う人材に求められる資質・能力も大きく変化しており、この動きは、現在、本校卒業生の約8割が大学等の上級学校に進学する状況からも見て取れる。他方、学校教育においては、学力を向上させて進路希望を達成するだけでなく、豊かな人間性を育み、グローバルな視点をもって社会の変化に柔軟に対応できる人材を育成するための諸活動も重要である。北越高等学校では、こうした学校としての使命を常に自覚し、特色ある教育実践を通じて、これからも皆様のご期待に応えていく所存である。

-

校長あいさつ

-

校長灰野 正宏

本校は昭和11(1936)年、実業家・和田喜一郎氏と教育者・高橋林吉氏の熱意によって設立されました。設立の目的は、前途有為な若者の育成を通じて社会に貢献することであり、以来、幾多の変遷を経ながら、今年で創立89年目を迎えています。現在の全校生徒数は約1,300名であり、県内最大規模の高等学校として、前途ある若者の人間形成と、地域・社会の発展に貢献する人材の育成に努めております。

設立は商業学校としてスタートしましたが、時代の変化と社会の要請に応えるため、普通科を昭和59(1984)年に設置し、平成18(2006)年度には商業科の歴史に幕を閉じました。しかし、時代がいかに変化しようとも、本校の教育活動の根幹にあるものは、「報恩感謝」「勤労奉仕」の建学の精神であり、感謝と利他の心をもって社会に貢献する若者を育てることです。現在は、生徒の多様な進路希望を実現するため、普通科の2コース(Int.特進コース、総合進学コース)を設置し、教育活動の一層の充実に取り組んでいます。

学校生活における様々な課題から国際的な諸問題に至るまで、私たちは未知の課題にしばしば直面します。この状況を突破するためには、目の前の課題を深く考え、仲間と協働しながら解決に向けて取り組み、行動していくことが必要です。人間の知性は、こうした課題解決の過程で発揮されるものであり、先行き不透明の現在においては、知性を身に付け、将来、自分の拠って立つ場所で課題解決を図ることが求められています。そして、高等学校はその資質・能力を育成するフィールドであると考えています。

本校では、将来を担う生徒に必要とされる資質・能力の育成を目指して、「総合的な探究の時間」をはじめとする探究学習に力を入れ、確かな学力を養成するとともに、特色ある教育活動を展開しています。

盛んな部活動は本校の伝統、特色の一つです。昨年度は、多くの運動部活動がインターハイ・全国選抜大会への出場や北信越大会・県大会で優秀な成績を収めるとともに、文化部活動では、吹奏楽部が新潟県吹奏楽コンクール(高等学校Bの部)で25年ぶりに金賞を受賞するなど、熱心に活動しています。

また、昨年度は、海外研修旅行を2年生全クラスで実施したほか、今年度から「海外留学・海外大学進学支援プロジェクト」を開始することといたしました。これは、ポートランド派遣留学生制度をはじめとする、本校生徒の海外留学等への潜在的ニーズを踏まえ、在学中の海外留学や、大学進学にあたって国内大学だけでなく海外大学も選択肢に加えるための取組などを通じて、グローバルな視点から物事を考え、将来、国内外に雄飛する人物を育成することを目指しています。

本校は、特色ある教育活動を通じて、生徒が学習や部活動、生徒会活動などに主体的に取り組み、課題解決のために知性を大いに発揮し、自信と誇りを持って高校生活を過ごせるよう、今後とも教育環境の充実に努めてまいります。

沿革~北越高等学校の歴史と歩み~

昭和

| 昭和10年3月 | 新潟市の実業家和田喜一郎及び髙橋林吉氏の間で本校設立の議起こる。 |

|---|---|

| 昭和11年3月 | 文部大臣より修業年限3ヶ年の乙種商業学校設置の認可。 新潟師範学校の元専攻科教室等の一部を仮校舎と定め、生徒定員300名を以って開校。 |

| 昭和11年3月 | 髙橋林吉、校長に就任。(~昭和43年11月) |

| 昭和11年4月 | 新潟市流作場字小島に新校舎落成。移転完了。 |

| 昭和11年7月 | 文部大臣より修業年限2ヶ年の研究科併置認可。 |

| 昭和15年8月 | 文部大臣より修業年限5ヶ年、生徒定員500名の甲種商業学校併置認可。 |

| 昭和16年3月 | 文部大臣より本校設立者を、財団法人和田徳伝会に名義変更認可。 |

| 昭和17年3月 | 戦時非常措置法により、修業年限4ヶ年の北越工業学校に変更認可。 |

| 昭和19年3月 | 北越工業学校廃止、北越商業学校に復帰認可。 |

| 昭和21年3月 | 学制改革により北越商業高等学校を設置。 |

| 昭和21年4月 | 新潟市米山地区の現在地に移転。(5月16日) |

| 昭和38年5月 | 桑原嵯峨雄、校長に就任。(~昭和45年7月) |

| 昭和42年11月 | 小林誠、校長に就任。(~昭和50年10月) |

| 昭和45年8月 | 土田正二、校長に就任。(~昭和59年3月) |

| 昭和59年4月 | 普通科4学級を新設。 学校法人北越高等学校発足。 平出鉄次、校長に就任。(~平成3年3月) |

| 昭和61年10月 | 創立50周年記念式典挙行。 |

| 昭和62年4月 | 普通科5学級、商業科6学級に変更。 |

平成

| 平成3年4月 | 普通科6学級、商業科5学級に変更。 丸山哲男、校長に就任。(~平成7年3月) |

|---|---|

| 平成6年4月 | 商業科を改組し、情報会計科1学級、国際経済科4学級を新設。 |

| 平成7年4月 | 本間巖、校長に就任。(~平成15年3月) |

| 平成8年4月 | 商業科を情報会計科1学級、国際経済科3学級に変更。 |

| 平成8年10月 | 創立60周年記念式典挙行。 校舎改築期成同盟会発足。 |

| 平成13年4月 | 商業系を情報経済科の1学科に統合。 普通科7学級、情報経済科3学級に変更。 |

| 平成15年4月 | 鈴木厚生、校長に就任。(~平成24年3月) 普通科に普通コース・特進コース・スポーツコースの3コース制を導入。 |

| 平成17年4月 | 情報経済科募集停止。 |

| 平成18年11月 | 商業科閉科式挙行。 |

| 平成19年5月 | 新校舎建設工事開始。 |

| 平成20年4月 | 新校舎教室棟完成。 |

| 平成21年6月 | 体育館、北越ホール、部室棟完成。 |

| 平成21年12月 | グラウンド、テニスコート等完成。 |

| 平成22年5月 | 創立70周年・校舎改築竣工記念式典挙行。 |

| 平成24年4月 | 木村宗文、第九代校長に就任。(~平成26年3月) 特進コースを「Int.特進コース」に変更。 海外研修旅行実施。(オーストラリア、シンガポール、グアム) |

| 平成25年8月 | 「北越会館」建設工事開始。 |

| 平成26年3月 | 「北越会館」完成。 |

| 平成26年4月 | 鈴木厚生、第十代校長に就任。(~平成30年3月) |

| 平成27年8月 | 全教室に電子黒板設置。 |

| 平成28年4月 | 総合進学、Int.特進コースの2コース制を導入。 |

| 平成28年10月 | 創立80周年記念式典挙行。 |

| 平成29年9月 | 海外派遣留学制度開始。 |

| 平成30年4月 | 加藤寿一、第十一代校長に就任。 |

令和

| 令和2年3月 | 第2グラウンド建設工事開始。 |

|---|---|

| 令和4年9月 | 第2グラウンド野球場竣工。 |

| 令和6年4月 | 灰野正宏、第十二代校長に就任。 |